Когда речь заходит о том, с чем ходят священники, многие представляют себе лишь церковные облачения. Но поверьте мне, это только верхушка айсберга, да и под ней целая вселенная нюансов. За годы работы, а точнее, за десятилетия, что я этим занимаюсь, видела столько всего: от парадных шелков до подрясников, выдержавших и огонь, и воду, и медные трубы российского бездорожья. На дворе 2025 год, но принципы остаются теми же, а вот технологии и запросы немного меняются.

Повседневная экипировка: Подрясник и ряса – не просто тряпки

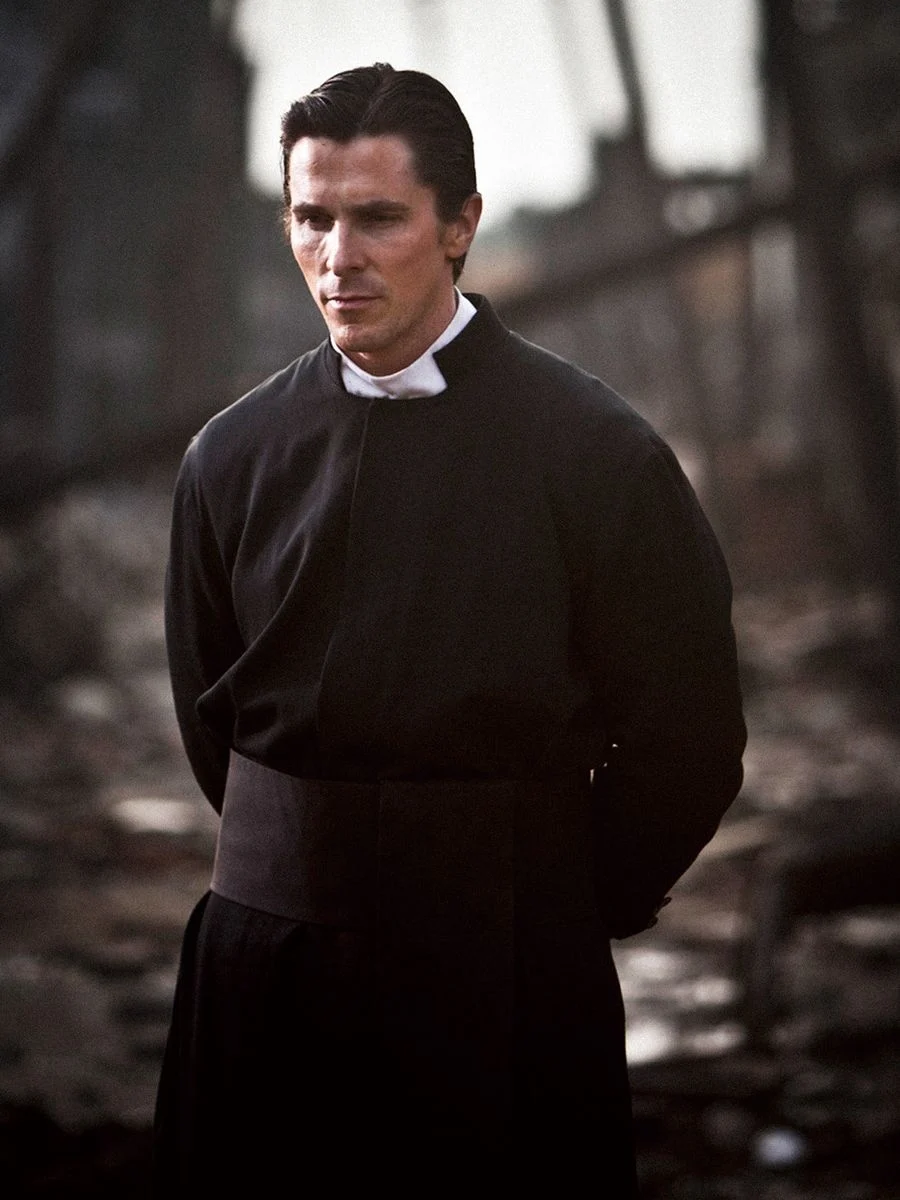

Вот кажется, что может быть проще: длинная черная одежда. Ан нет. Подрясник – это не просто «форма». Это вторая кожа для священника, особенно в наших широтах. Он должен быть дышащим летом и удерживать тепло зимой. В моем опыте, чистая шерсть, даже самая тонкая, не всегда выигрывает: она колется, мнется и требует бережного ухода. А вот современные смесовые ткани – это настоящий прорыв. Поливискоза с добавлением шерсти – наш выбор номер один. Она не мнется так критично, как чистая шерсть, дышит лучше синтетики и держит форму. Запомните: идеальный подрясник должен «дышать» и «держать удар».

Возьмем, к примеру, подрясник на молнии. Многие молодые батюшки его любят за удобство. Но есть нюанс: молния должна быть качественной, тракторной, чтобы не подвести в самый неподходящий момент. Помню случай, когда на одной из конференций, прямо перед началом, у протоиерея N (не буду называть имен, конечно) молния разошлась. Пришлось в срочном порядке колдовать с булавками и подручными средствами. С тех пор я всегда советую: если молния, то YKK или аналог. Никаких «ноунеймов».

А карманы? Это отдельная песня. Батюшкам всегда нужно что-то с собой: телефон, ключи от храма, может, четки или маленькая иконка. Карманы должны быть глубокими, но при этом не выпирать, не искажать силуэт. Я всегда предлагаю внутренние карманы на молнии – это и удобно, и безопасно. Внешние накладные карманы, если они не сделаны мастерски, могут превратить элегантный подрясник в нечто бесформенное. И, конечно, очень важно, чтобы швы были ровные и крепкие, иначе после нескольких месяцев активной носки ткань просто поползет.

Ряса – это уже верхняя одежда. Ее качество сразу бросается в глаза. Тут я всегда настаиваю на натуральной шерсти или хорошей полушерсти. Легкая ряса из габардина хороша для лета, но для межсезонья и зимы – только шерсть. И обязательно с хорошей подкладкой, которая будет скользить, а не липнуть к подряснику. Видела, как батюшки мучаются, когда подкладка тянет и цепляется. Это как носить смирительную рубашку – неудобно и отвлекает.

Обувь: Основа основ

Подрясник и ряса – это полдела. Обувь – вот где скрывается настоящая боль или, наоборот, неземной комфорт. Службы долгие, на ногах приходится стоять часами, да еще и по холодному полу храма. Классические туфли на тонкой подошве – это красивый, но крайне непрактичный вариант для повседневной службы. Многие, особенно молодые, пытаются носить берцы или что-то подобное – да, тепло, но совершенно не эстетично. В 2025 году появляются все больше моделей обуви, которые объединяют ортопедические свойства и классический вид.

Мой «лайфхак» здесь: искать ботинки или полуботинки из натуральной кожи, на толстой, но гибкой нескользящей подошве. В идеале – с ортопедической стелькой. Некоторые фирмы (есть несколько хороших отечественных производителей, но названия, конечно, не для широкой публики) делают специальные модели для духовенства. Они выглядят как обычные классические ботинки, но при этом они рассчитаны на многочасовое стояние. Важный момент: чтобы подошва была прошита, а не только проклеена. Модель X, например, которую я часто советую, имеет скрытую резиновую вставку по бокам, что не заметно на первый взгляд, но позволяет ноге дышать и обеспечивает дополнительный комфорт при движбе. Это, кстати, та особенность, которую не все замечают, пока не поносят.

Зимой – только валенки или угги, но это, конечно, уже за стенами храма. А вот в храме – только утепленные кожаные ботинки. И всегда, всегда иметь запасную пару! Ничто так не выбивает из колеи, как мокрая или порванная обувь посреди зимы.

Головные уборы: Символ и защита

Клобук и скуфья – это не просто шапки. Это часть образа, а для монахов – еще и некий обет. Скуфья (мягкая шапочка) должна сидеть плотно, но не давить. Лучшие делают из бархата или сукна на плотной основе, чтобы держала форму. Клобук же – это целая архитектура. Его поля должны быть жесткими, но не ломаться. Многие мастера грешат тем, что делают клобуки слишком хрупкими. Я всегда советую армировать края, чтобы они держали форму даже после дождя или легкого удара. А еще – обязательно предусматривать возможность регулировки по размеру. Голова ведь может отекать, да и прическа меняется.

Личная история: однажды, на Великий Пост, в одном из отдаленных приходов, батюшке привезли новый клобук. Красивый, дорогой. Но когда он его надел, оказалось, что поля слишком жесткие и узкие, и буквально терли уши. Служба шла несколько часов. Он, бедный, терпел, но было видно, как ему некомфортно. После службы он сказал мне: «Лучше бы старый, затертый, но родной». С тех пор я всегда говорю: комфорт важнее внешней помпы. Особенно когда речь идет о многочасовых службах.

Облачения: От подризника до фелони – искусство и функционал

Когда переходим к облачениям, здесь важно понимать: это не просто одежда, это литургический инструмент. Каждый элемент имеет глубокий смысл, но при этом должен быть функционален.

Начнем с подризника (или стихаря) – основы всего. Он должен быть из легкой, но прочной ткани. Хлопок или смесовые ткани. Главное – чтобы он не цеплялся за нательное белье и не «парил». Видела, как батюшки буквально обливались потом летом в синтетических подризниках. Спасение – это лен с небольшим добавлением вискозы: он дышит, хорошо впитывает влагу, а вискоза не дает ему слишком сильно мяться.

Епитрахиль, поручи, пояс – все должно быть качественно вышито, но при этом не быть чрезмерно тяжелым. Тяжелые облачения – это бич для батюшки. Они давят на плечи, сковывают движения. В 2025 году все больше внимания уделяется облегченным материалам для вышивки и применению новых технологий, позволяющих сохранить объем и красоту, но уменьшить вес.

Фелонь – это венец облачения. Тут важна драпировка. Она должна ложиться мягкими складками, не топорщиться. И, конечно, размер. Нельзя делать фелонь «на вырост» или «чтобы всем подходило». Она должна сидеть на батюшке, как влитая. Слишком длинная – будет мешать, слишком короткая – нарушит пропорции. Многие священники предпочитают фелони из легкого бархата или парчи на шелковой основе. Это дорого, но оно того стоит: ткань «дышит», красиво ложится и не так сильно нагревается от ламп. Мой личный совет: если есть возможность, всегда шейте фелонь на заказ. Стандартные размеры редко садятся идеально.

И еще один негласный лайфхак: всегда иметь «рабочий» комплект облачения. Тот, что не жалко надеть на отпевание в сельской местности или на выездное освящение. И «парадный» – для больших праздников и важных событий. Рабочий может быть чуть проще по ткани, но должен быть таким же удобным и функциональным. Потому что главное – не то, сколько стоит ткань, а то, как в ней себя чувствует человек, несущий службу.

В общем, одеяния священников – это не просто набор тряпок. Это продуманная до мелочей система, где каждая деталь имеет значение. От качества швов до выбора ткани – все влияет на комфорт, долговечность и, в конечном итоге, на возможность батюшки сосредоточиться на служении, а не на том, что ему что-то давит, жмет или колется.